В каком случае, согласно «Городу Солнца» Томмазо Кампанеллы, женщина переходит в «общественное пользование»? Кто такие гуигнгнмы? Кто олицетворял интеллигенцию в «Скотном дворе» Оруэлла?

Опубликовано Diletant.media Вторник, 29 сентября 2020 г.

А́льма-ма́тер переводится с латинского как кормящая мать. Раньше студенты шутливо или иронично именовали так свой университет, потому что он давал им духовную пищу.

В каком случае, согласно «Городу Солнца» Томмазо Кампанеллы, женщина переходит в «общественное пользование»? Кто такие гуигнгнмы? Кто олицетворял интеллигенцию в «Скотном дворе» Оруэлла?

Опубликовано Diletant.media Вторник, 29 сентября 2020 г.

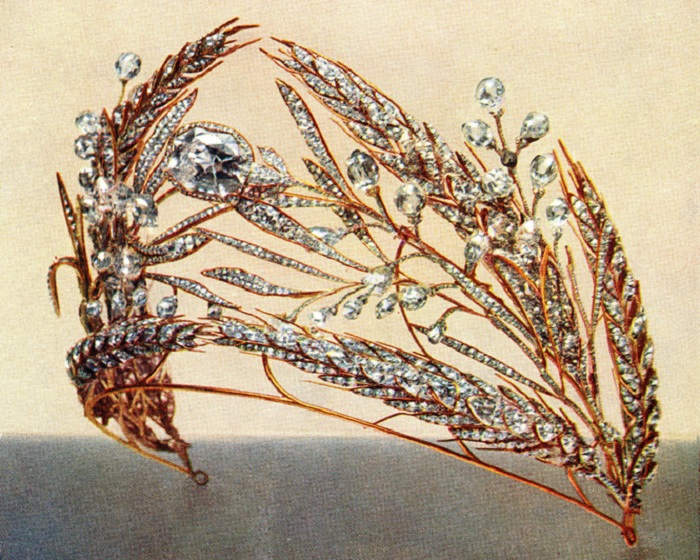

Как большевики продавали на Запад царские сокровища оптом и на развес

Успех урока или лекции во многом зависит от паралингвистики — интонации, дикции, тембра голоса преподавателя. Как сделать свой голос идеальным инструментом для преподавания, рассказывают руководитель образовательного направления Mail.Ru Group Ольга Августан и бизнес-тренер Лариса Катышева.

Начнём с тембра. Сам звук вашего голоса может быть комфортен и приятен для аудитории, и тогда тишина в зале вам обеспечена. И наоборот, он может казаться визгливым и неприятным, и тогда что бы вы ни говорили, студенты будут галдеть или засыпать. Легче всего воспринимается низкий мужской голос, затем женский, хуже всего — детский.

Что же делать тем, у кого тембр недостаточно низкий? Возьмите одну страницу текста и прочтите его вслух так, чтобы вас услышали соседи этажом ниже. Старайтесь не напрягаться; просто думайте о том, что ваши слушатели там, под полом. Речевой аппарат сам сориентируется, как выполнить эту задачу. Даже один день такой тренировки даст нужный эффект. А чем дольше вы будете заниматься (в идеале — месяц-два), тем более долговременным он окажется. Ваш голос станет более низким и приятным.

Каждый преподаватель должен работать над артикуляцией, даже если в обычной жизни проблем с произношением нет. Дело в том, что преподавание подразумевает другой формат коммуникаций и другой хронометраж. Вам придётся говорить долго, и всё это время вас должно быть комфортно слушать, а значит, вы не должны уставать. Проведём аналогию с бегом: если вы время от времени успешно догоняете отъезжающую маршрутку, не факт, что вы осилите хотя бы полумарафон без дополнительной тренировки.

Чтобы отработать артикуляцию, ежедневно выполняйте специальные упражнения, которые в сумме займут не более трёх минут.

П–Ч, Т–Ч, К–Ч, Х–Ч, Ф–Ч, С–Ч, Ш–Ч, Ц–Ч, Ч–Ч.

П–Ц, Т–Ц, К–Ц, Х–Ц, Ф–Ц, С–Ц, Ш–Ц, Ч–Ц, Ц–Ц.

Произнесите скороговорку «Около кола колокола» также без голоса, только артикулируя и как бы выталкивая воздух на каждом слоге. Сначала сделайте это медленно, потом — в среднем темпе, затем — в быстром. Проделайте то же самое со скороговоркой «Купи кипу пик».

Выпишите несколько труднопроизносимых слов, например, «с переподвыподвертом», «постапокалиптичненький» или «Гурбангулы Бердымухамедов». Затем потренируйтесь в их произнесении, стараясь удерживать внимание исключительно на ударном слоге. Поставьте себе задачу чисто произнести только этот слог: всё остальное должно сложиться само.

Интонация позволяет выделять самую важную информацию, выразить то, чего не скажешь словами. Это один из самых эффективных инструментов удержания внимания аудитории, которая без дополнительных усилий с вашей стороны сохраняет внимание в среднем не более 30 секунд.

Для того, чтобы расшевелить интонационный рисунок речи, подойдёт следующее упражнение. Возьмите текст любой длинной скороговорки — к примеру, «В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чрезвычайно чётко». В умеренном темпе проговорите его, стараясь донести до слушателя три разных сообщения. Сначала проговорите этот текст как рядовую новость из жизни офиса. Затем этими же словами сообщите нечто экстраординарное и возмутительное. И, наконец, расскажите про чертят с восторгом. Вы почувствуете, какую роль играет интонация и позволите себе активнее её использовать.

При выборе оптимального темпа речи нужно учитывать, что субъективное ощущение времени у оратора и у публики разное. Во время выступления все процессы в организме идут быстрее, поэтому некоторые спикеры увеличивают скорость, сами не замечая этого. Публике же кажется, что выступающий не уверен в себе и тараторит только для того, чтобы «поскорее избавиться от этого кошмара». Однако просто замедлить темп недостаточно. Чтобы сохранять внимание аудитории, вы должны постоянно его менять.

Важно: чем сложнее материал, тем медленнее должен быть темп. Паузы — один из мощнейших инструментов привлечения внимания. Они также помогают успокоить аудиторию и привлечь внимание к себе и к материалу.

Многие преподаватели признаются, что именно необходимость отвечать на вопросы аудитории пугает их больше всего. Как подготовиться к вопросам и не ударить в грязь лицом?

Прогнозируйте вопросы. Готовьте ответы заранее, узнайте как можно больше о вашей аудитории, её уровне знаний, актуальных для неё проблемах.

Не воспринимайте вопросы как признак агрессии в ваш адрес, не защищайтесь и не оправдывайтесь.

Пока человек из зала задаёт вопрос, кратко запишите ключевые слова: это поможет вам сформулировать ответ. Отвечая, вы сможете оттолкнуться от прозвучавших фраз, обратить внимание на конкретные озвученные факты или подвергнуть их сомнению. Также обязательно запомните или запишите имя автора вопроса и назовите его по имени. Таким образом вы подчеркнёте, что цените его инициативу, уважаете его.

Аудитория нуждается во внимании и уважении спикера не меньше, чем он сам в признании

Не затягивайте ответы на вопросы. Когда вы подробно отвечаете на агрессивный вопрос, это выглядит так, будто вы оправдываетесь. Отвечайте по известной формуле «коротко и ясно» (но при этом аргументированно). Не обязательно выкладывать все имеющиеся у вас аргументы, но вы должны быть готовы предъявить их по первому требованию.

Помните, что у вас есть варианты: прямой ответ, вежливый отказ, отсрочка ответа. Вы обязаны показать, что восприняли заданный вопрос, но не обязаны отвечать здесь и сейчас по существу. Если вопрос некорректен, вы имеете право на него не отвечать. Если для полного ответа вам нужно время и дополнительная информация, скажите об этом, пообещав дать исчерпывающий ответ в течение какого-то определённого времени.

Не оценивайте вопрос, называя его хорошим, лучше поблагодарите. Например: «Спасибо за интересный вопрос», «Спасибо за вопрос, он оказался для меня неожиданным». Оценки иногда обижают аудиторию.

Чтобы убедиться, что вы правильно поняли автора вопроса (или чтобы выиграть пару секунд на раздумья), повторите вопрос так, как он был задан, или в своей собственной интерпретации. Например: «Спасибо за вопрос, насколько я понял, вас интересует.». Ответив на вопрос, получите обратную связь от спрашивающего. Например, спросите: «Я ответил на ваш вопрос?» или «Я прояснил картину?».

1. Всегда давайте аудитории то, что люди могут забрать с собой: раздаточный материал или просто практический совет. Любая аудитория будет благодарна, если вы дадите конкретный и действенный способ применить то, о чём вы говорите, на практике, здесь и сейчас.

2. Не откладывайте ответы на вопросы. Если кто-то задаёт вам вопрос по ходу выступления — это здорово! Вас слушают! Лучшие презентации проходят в формате беседы, даже если беседа выглядит как монолог. Не теряйте возможности усилить ощущение диалога, отвечая на вопросы.

3. Задавайте вопросы, на которые вы сами не можете ответить. Задайте вопрос, на который аудитория не знает ответа, а затем скажите: «Ничего страшного, я тоже не знаю, как ответить на этот вопрос». Объясните, почему вы не знаете ответа, а потом расскажите, о чём знаете. Это сделает вас ближе к слушателям — вы тоже человек, хоть и преподаватель.

4. Обратите внимание на ваш рацион питания за несколько дней до выступления. Потребляйте больше протеина. Содержащиеся в нём аминокислоты способствуют выработке дофамина, от которого в огромной степени зависит ваш эмоциональный комфорт. Озаботиться диетой нужно заранее — перед выступлением будет уже поздно.

5. Сожгите немного кортизола, который снижает творческие способности и мешает вам обрабатывать сложную информацию. Самый простой способ сжечь кортизол — это физическая нагрузка, прогулка или поход в спортзал перед важным выступлением.

6. Составьте план на случай ЧП. Что делать, если что-то случится с вашей презентацией, сломается проектор, вас постоянно будут прерывать? Детально продумайте свои действия.

7. Придумайте ритуал, который вы будете выполнять перед выступлением. Суеверие — это попытка контролировать то, чего мы боимся. Вместо создания суеверия создайте ритуал, который поможет вам собраться и сконцентрироваться.

8. Придумайте альтернативный сценарий презентации, ориентированный на другую цель, — на тот случай, если первая цель окажется неактуальной.

9. Искренне поделитесь личной эмоциональной историей. Не стесняйтесь рассказать, какие эмоции вы сами испытали. Когда вы делитесь своими настоящими эмоциями, вы создаёте связь с аудиторией. Слушатели проникаются к вам доверием.

Сделайте 10-секундную паузу. Если вы остановитесь на 2–3 секунды, аудитория подумает, что вы потерялись. На 5 секунд — подумают, что пауза намеренная. Но если вы остановитесь на 10 секунд, то даже люди, которые что-то писали в телефоне, отвлекутся и посмотрят на вас. Когда вы продолжите говорить, они поймут, что пауза была преднамеренной. Также они поймут, что вы отличный, уверенный в себе спикер.

Плохие ораторы боятся вакуума, и только уверенные в себе спикеры отлично чувствуют себя в тишине аудитории

Сделайте одну длинную паузу, чтобы собраться с мыслями, и вы автоматически получите бонусные очки от аудитории.

Мы уверены, что активная практика и предложенные нами упражнения помогут вам в развитии навыков публичных выступлений как преподавательской деятельности. Желаем успехов!

Пандемия COVID-19 открыла новую эпоху в разработке вакцин. Если раньше на выпуск новых препаратов уходило от 10 до 15 лет, то теперь этот срок может сократиться до года. Но можно ли надеяться, что вакцина от коронавируса действительно появится в скором времени? Чем различаются вакцины, над которыми сейчас работают ученые? Стоит ли опасаться побочных эффектов? Специально для ПостНауки на эти и другие вопросы ответил доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Вакцины — это биологические препараты, которые призваны познакомить организм с возбудителем — это может быть как вирус, так и бактерия — и помочь ему выработать иммунитет, чтобы в будущем при встрече с патогеном он уже был готов бороться. В этом случае инфекция может либо не начаться вовсе, либо будет протекать с минимальными симптомами.

Противовирусные препараты — это лекарства, которые направлены непосредственно на работу вируса в клетке или стимулирование иммунитета. Если вакцина призвана подготовить организм к встрече с патогеном, то противовирусные препараты работают тогда, когда мы уже заразились вирусом. Они направлены на какую-либо стадию вирусной инфекции (препараты прямого действия) — это может быть блокировка стадии присоединения вируса к клетке или проникновения вируса в клетку. Или воздействуют на вирус опосредованно (препараты непрямого действия) — усиливают иммунную реакцию за счет, например, введения интерферона.

Самые распространенные противовирусные препараты — аналоги нуклеозидов; они препятствуют копированию вирусного генома, который состоит из нуклеиновой кислоты: РНК или ДНК. Эти препараты работают только тогда, когда мы болеем, в качестве профилактики их использовать бесполезно (за исключением случаев, когда здоровый человек в силу необходимости находится рядом с больным). Вакцину же бессмысленно вводить во время болезни: иммунитет и так работает над подавлением инфекции. Но и здесь есть исключения: антирабическая вакцина (против вируса бешенства), введенная в первые дни после контакта с потенциально зараженным животным, поможет спасти жизнь человеку.

Хотя эффективность противовирусных препаратов прямого действия не всегда высока, сегодня уже есть лекарства, которые эффективно справляются с вирусом. Так, вакцины против ВИЧ не существует, но благодаря постоянной работе исследовательских лабораторий по изучению и созданию новых лекарств люди с ВИЧ при своевременном начале лечения могут жить нормальной здоровой жизнью, не позволяя заболеванию развиться в СПИД.

Многие институты в России занимаются созданием вакцин — например, НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова или НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Есть и лаборатории, которые специализируются на противовирусных препаратах — в основном это химические лаборатории, потому что такие препараты состоят из сложных химических структур. Это два параллельных, независимых исследовательских процесса. Данные работы стимулируются как научно-техническими советами институтов, так и государственными программами. В частности, сейчас государство простимулировало создание противокоронавирусных вакцин. Также много средств было вложено в исследование различных противовирусных препаратов, действующих против коронавируса. Крупные фармацевтические компании также тратят большие средства на разработку противовирусных препаратов и вакцин.

На сегодняшний день существует пять видов, или поколений, вакцин: цельновирионные (живые и инактивированные), расщепленные (сплит-вакцины), субъединичные, адъювантные и вакцины на основе нуклеиновых кислот.

В истории вакцинации разные поколения изобретали одно за другим, но все они используются и сегодня. Против полиомиелита, кори, паротита и краснухи разрабатывают живые вакцины. В ситуации с коронавирусом институт вирусологии в Ухане создает инактивированную вакцину против SARS-CoV-2, сейчас она находится на второй стадии клинических испытаний. Однако многие разрабатываемые вакцины принадлежат к пятому поколению: различные генетические вакцины на основе ДНК, а также векторные вакцины на основе аденовирусов, в том числе вакцина Института Гамалеи.

Тем не менее цель любой вакцины против коронавируса одна: тем или иным способом показать клеткам S-белок и вызвать иммунный ответ.

Американская компания Moderna сейчас проводит третью фазу испытаний своей РНК-вакцины. Это вакцина на основе рибонуклеиновой кислоты, которая заключена в липидную оболочку. Она попадает в клетку и запускает механизм синтеза поверхностных S-белков коронавируса, которые, в свою очередь, вызывают иммунный ответ.

Вакцина, разработанная в Институте Гамалеи, получила популярность в России. Это вакцина на основе аденовирусных векторов — ДНК-вирусов, относящихся к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в которых патогенные составляющие заменены генетическим материалом коронавируса. Вирусный вектор может инфицировать организм только единожды и поэтому довольно безопасен.

Специалисты Института Гамалеи использовали наработки по вакцине от ближневосточного респираторного синдрома и заменили ген, кодирующий S-белок вируса MERS-CoV, на ген, кодирующий S-белок SARS CoV-2, который вызывает COVID-19. В качестве сырья используются аденовирусы 5-го и 26-го типа — это те аденовирусы, которые могут заражать человека. Они вызывают респираторные синдромы, которые проходят очень быстро.

У большого количества людей — по разным оценкам, у 49–90% — есть антитела к аденовирусу 5-го типа. После введения вакцины половина людей вырабатывает иммунный ответ на сам аденовирус, и вектор не успевает дойти до клетки и запустить процесс выработки S-белка. Соответственно, эффективность вакцины сильно падает. В Институте Гамалеи придумали решение: используются два вирусных вектора — 5-го и 26-го типов. Последовательно делают инъекции в течение двух недель так, чтобы вторая вакцина иммунологически никак не была связана с первой. Так как при этом S-белок один и тот же, иммунный ответ увеличивается.

Оксфордская вакцина также создана на основе аденовируса, только не человека, а шимпанзе. Такой подход позволяет минимизировать риски возникновения реакции организма на сам аденовирус.

Лаборатория МГУ разработала пептидную вакцину. В ней используются различные пептиды — участки поверхностного S-белка коронавируса, уникальные не только для вируса, вызывающего COVID-19, но и для других бета-коронавирусов, к которым относится и SARS (атипичная пневмония 2002 года) и MERS 2012 года. Они также являются уникальными для коронавирусов, которые переносятся подковоносыми летучими мышами. Ученые уже находят в летучих мышах коронавирусы, которые могут стать потенциальными кандидатами для следующей пандемии. Создание универсальной вакцины является очень важной стратегической задачей, поскольку все последние вспышки — SARS, MERS, COVID-19 — вызывали коронавирусы, относящиеся к одному роду и имеющие много общего.

Помимо пептидов в вакцине есть вирус табачной мозаики, заражающий только растения. Он выступает одновременно и адъювантом, и платформой, на которую можно посадить S-белки, — получается безопасная модель коронавируса, на которой также можно тренировать иммунитет. Вирус растения совершенно безопасен для организма, но, благодаря наличию нужных белков, такая вакцина работает.

Полный список вакцин в разработке есть на сайте Всемирной организации здравоохранения. Он регулярно обновляется.

Вакцину против гриппа исследовали полноценно и меняют каждый год только штаммы вируса. Она изготавливается по одинаковой технологии, поэтому считается, что это та же вакцина. В случае с коронавирусной инфекцией существует вероятность, что вакцину от коронавируса не понадобится улучшать каждый год, как с вирусом гриппа, поскольку коронавирус не так быстро мутирует.

Возможно, в ближайшие несколько лет, если не удастся полностью избавиться от коронавирусной инфекции COVID-19, накопленные в вирусе мутации могут привести к появлению нового штамма, отличного по антигенным свойствам от настоящего. То есть иммунитет у людей, переболевших или провакцинированных от COVID-19, не будет защищать от новой инфекции. Поэтому в создании вакцины желательно уложиться в этот временной промежуток.

Есть и другой вариант — что эта инфекция станет сезонной. И тогда встанет вопрос: нужна ли вакцинация, если вирус будет менее заразным и перестанет провоцировать тяжелое течение болезни?

Прежде чем исследовать эффективность и безопасность вакцины для человека, сначала проводят доклинические испытания на животных. Чтобы минимизировать различные отклонения, используют несколько видов животных.

Для большинства вирусных инфекций самым близким к человеку объектом являются обезьяны, и в случае с оценкой безопасности и эффективности вакцины от коронавируса это тоже так. Например, в Институте Гамалеи препарат исследовали на нескольких видах обезьян.

По результатам испытаний создается большой отчет, где описывается, как проходили испытания и какие были эффекты. Каждый орган животного изучают, чтобы понять, не было ли каких-то изменений. Если вакцина показывает себя хорошо, переходят к клиническим испытаниям. Это непростой процесс: несколько комиссий Минздрава, которые дают добро далеко не каждой вакцине, просят провести дополнительные эксперименты или заново пройти доклинические испытания.

Первая фаза посвящена исключительно вопросам безопасности и величины дозы — ученые смотрят на местные реакции, на общее состояние: поднялась ли температура, есть ли воспаление в месте инъекции; изучают биохимический анализ крови. На этом этапе вакцину вводят только здоровым людям, участвуют около 10 человек.

Во второй фазе участвуют до 100 человек и кроме безопасности изучают эффективность вакцины. Кровь добровольцев исследуют на антитела, на другие клетки адаптивного иммунитета. И только после этого переходят к третьей, самой важной и главной фазе клинических испытаний, где берут уже десятки тысяч людей — чем больше, тем лучше.

Здесь в первую очередь смотрят, как вырабатывается иммунный ответ, составляют статистику. Чем больше испытуемых, тем больше шансов найти редкие побочные эффекты. Именно поэтому существует третья фаза клинических испытаний. Институт Гамалеи будет испытывать вакцину на 40 000 человек — такая широкая выборка поможет найти необычные отклонения.

Можно вспомнить пример первой вакцины против ротавируса, выпущенной в США в 1998 году. Живая вакцина Rotashield прошла все стадии клинических испытаний, показала свою безопасность и эффективность, и в третьей фазе испытаний участвовали 10 000 человек. Однако, когда начали вакцинировать детей, оказалось, что в одном случае из 10 000 возникала непроходимость кишечника. Это очень серьезное последствие, которое требует оперативного хирургического вмешательства.

Получается, что на третьей фазе клинических испытаний среди 10 000 статистически не оказалось ни одного человека, у которого развилась бы непроходимость. Тем не менее из-за редкого побочного эффекта вакцину отозвали через год.

В редких случаях клинические испытания проводят в сжатые сроки — так было и с вирусом Эбола, вызвавшим в 2015 году многочисленные вспышки в различных регионах Африки. Такой шаг оправдан, если вакцина оказывается безопасной, а темпы заражения и уровень смертности слишком высокие. На первых стадиях клинических испытаний видно, будет ли вакцина работать, даже если и есть потенциальные небольшие побочные эффекты.

Ускорить процесс клинических испытаний вакцины против COVID-19 помогло объединение стадий. Так произошло и с вакциной Института Гамалеи, и с клиническими исследованиями вакцины новосибирского вирусологического центра «Вектор», который разрабатывает пептидную вакцину.

В ускоренной модели ученые неделю наблюдают небольшую группу людей на предмет сильных побочных эффектов и сразу переходят ко второй стадии испытаний. Это не значит, что первая стадия заканчивается, но исследования на более широкой группе людей начинают проводить параллельно.

Процесс экстренной регистрации нормален и обоснован с юридической точки зрения. По этому пути пошла не только Россия — первую вакцину в июне зарегистрировала китайская компания CanSino Biologics. Испытания будут проводиться на военных. Конечно, этичность таких исследований очень спорная, потому что военные не могут отказаться от участия.

По стандарту правильные клинические испытания должны выполнять три условия: быть двойными слепыми, рандомизированными, плацебо-контролируемыми. Это значит, что пациенты не могут знать заранее, что им вводят — пустышку или саму вакцину — и врач, который вводит препарат, тоже этого не знает. При рандомизированных исследованиях выбор, что вводить человеку, выпадает случайно, жребием.

Также в идеале исследование должно быть многоцентровым, то есть проводиться в нескольких институтах или медицинских учреждениях, чтобы затем была возможность собрать статистику без влияния случайных факторов. В этом случае считается средний показатель по безопасности и эффективности.

Для вакцины, которую создали в Институте Гамалеи, проводились открытые нерандомизированные исследования, то есть люди знали, что им вводят, как и врачи. Это минус для клинических испытаний, поскольку участники могут додумать какие-то побочные эффекты, и это войдет в описание статистики клинических испытаний.

Отсутствие прозрачных результатов исследований — большая проблема России. К примеру, по итогам первой и второй фазы клинических испытаний аденовирусной вакцины, которая производится в Великобритании, вышли большие статьи в журнале Lancet. Это цитируемый, солидный журнал, который публикует медицинские протоколы и исследования. Совсем недавно разработчики российской вакцины также опубликовали результаты клинических исследований первой и второй фазы в том же журнале. Результаты доклинических испытаний пока недоступны.

Иногда при повторном заражении вирусом после иммунизации может возникнуть так называемое антителозависимое усиление инфекции. Когда человек успешно справился с болезнью, он тем не менее снова ею заражается и болеет сильнее, чем в первый раз. Это обусловлено аномальной активностью иммунитета, когда образовавшиеся при первом заражении антитела не слишком подходят к вирусу.

Этот эффект подтвержден для многих вирусных инфекций. В качестве самого яркого примера можно привести вакцину против вируса денге.

Филиппины — одна из стран с высоким уровнем распространенности лихорадки. По данным МИД России, в 2019 году были зарегистрированы более 146 000 случаев заболевания. В 2017 году французская компания Sanofi поставляла живую многокомпонентную вакцину против вируса денге на Филиппины. Когда начали проводить вакцинацию, выяснилось, что, если человек до этого не болел и получил вакцину, при заражении симптомы проявлялись в более тяжелой форме, чем без вакцины. Поэтому сегодня для введения вакцины необходимо, чтобы человек переболел хотя бы одним серотипом вируса денге.

Нельзя исключать вероятность, что этот феномен проявится и в случае коронавирусной инфекции. По состоянию на сентябрь 2020 года ни одного случая антителозависимого усиления инфекции до сих пор зафиксировано не было.

Если такие случаи будут наблюдаться, придется пересмотреть и подходы к вакцинам, и типы вакцин, которые можно использовать.

Vaccine Development, Testing, and Regulation, The History of Vaccines

Черенова Л.В.1, Каштиго Т.В.1, Саядян Х.С.2, Шмаров М.М. Разработка вакцин на основе аденовирусных векторов: обзор зарубежных клинических исследований (часть 1), 2017

Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines, WHO

About the Oxford COVID-19 vaccine, 2020

Вакцина «Спутник 5», официальный сайт

Ann M. Arvin et al., A perspective on potential antibody-dependent enhancement of SARS-CoV-2, 2020, Nature

Gilles Delage, Rotavirus vaccine withdrawal in the United States; The role of postmarketing surveillance, 2000, Can J Infect Dis

Rotavirus Vaccine (RotaShield®) and Intussusception, CDC

Ebola Virus Disease and Ebola Vaccines, The History of Vaccines

Feng-Cai Zhu et al., Safety, tolerability, and immunogenicity of a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, first-in-human trial, 2020, Lancet

Докладніше про особливості організації дистанційної взаємодії з батьками дошкільнят, учнів, студентів в інтерактивному режимі🔻

Опубликовано Всесвітка - науково-методичний журнал Пятница, 25 сентября 2020 г.

Под покровительством какого флорентийского рода творил Микеланджело? Какую странную привычку имел мастер? Каким еще искусством занимался Микеланджело? Проверь свои знания!

Опубликовано Diletant.media Четверг, 24 сентября 2020 г.